Gefärbtes Licht

Von der Dunkelkammer her wissen wir, daß bei Rotlicht alle Gegenstände

ihre "Eigenfarbe" verlieren, die einzige Farbe, die es dann

|

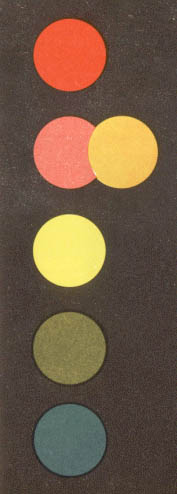

Tiefrot.

Zur Entwicklung von orthhochromatischem negativ-Material, da dieses

für Rot nicht empfindlich ist.

Hellrot oder Orange. Für Bromsilber-

(Vergrößerungs-)Papiere. Tiefrot nicht erforderlich,

da Papiere weniger allgemeinempfindlich als Negativ-Schichten.

Empfehlenswerter jedoch das grüngelbe Filter, s. unten. Gelb. Für Kunstlicht-Kopierpapiere, daderen Empfindlichkeit

so gering ist, daß er schon genügt, wenn man durch

Gelb das Blau abschneidet, für das sie am stärksten

empfindlich sind. Grüngelb (Agfa Nr. 113). Ein sehr

empfehlenswertes Filter zur Entwicklung von Bromsilber-Papieren.

Nur im indirekten Licht zu verwenden, jedoch auch dann noch außerordentlich

hell. Verhindert im Gegensatz zu Rotlicht jede Täuschung

über die entwickelnden Tonwerte, Schneidet Blau und Blaugrün

restlos, ferner einen Teil des Rot ab. Tiefgrün. Für die Verarbeitung

von panchromatischen Schichten, da diese für Grün relativ

am schwächsten empfindlich sind. Schneidet insbesondere das

Rot ab, für das einige panchromatische Schichten besonders

hoch empfindlich sind (Typ

II und III, S. 35). |

Seite 198

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

noch gibt ist Rot. Das ist ein schönes Beispiel dafür, daß

ein Gegenstand immer nur eine Farbe haben kann, die in dem Lichte enthalten

ist, das ihn trifft.Treffen ihn z. B. nur die langwelligen Rotstrahlen,

so kann auch die Farbe, auf die er bei weißem Mischlicht "anspricht",

nicht aufleuchten. So erlöscht auch im Grünlicht jede andere

Farbe außer Grün usw.

Wir haben zeitweise das größte Interesse daran, gewisse Farbkomponenten

aus dem "weißen" Lichte herauszufiltern, beim Entwickeln

nämlich. Dann filtern wir das weiße Licht so, bis nur der

jeweils "ungefährliche" Farbanteil übrigbleibt,

ungefährlich deshalb, weil die Schicht auf diesen rechtlichen Farbanteil

nicht oder nur ganz schwach reagiert. Die wichtigsten Dunkelkammer-Filter

(oder auch Birnen aus gefärbtem Glas) sind die nebenan abgebildeten.

Gefärbtes Licht spielt auch bei der

Aufnahme eine große Rolle. Es verfärbt die Gegenstände.

Zwei Beispiele: das Morgen- und Abendlicht ist gelblich-rötlich.

Elektrisches Licht ist nahezu orangefarben. Jeder hat sicher schon beobachtet,

wie bei diesem Lichte z. B. ein normalerweise leuchtendes Blau schmutzig

und schwärzlich erscheint. Der Grund ist einfach: dieses Licht

ist so blauarm, daß das Blau nicht zum Aufleuchten kommt. Wieder

der Fall: die Farbe, die nicht oder ungenügend im Lichte enthalten

ist, kann auch nicht oder nicht genügend in Erscheinung treten.

Ähnlich liegt es mit bläulich gefärbtem Licht (Schneelicht,

auf hohen Bergen, usw.). Dann fehlt stark die Gelb-Rot-Komponente.

Bei alledem wollen wir uns vor allem über eins klar sein: genau

so "verschoben" wie für unser Auge wir dann auch für

die fotografische Schicht das Bild, d.h. sie zeigt bei gefärbtem

Licht auch entsprechend andere Tonwerte. Wie stark die Verschiebung

ist, sieht man an den Lagorio-Kurven auf S. 37, die die farb-Verschiebung

bei Nitralicht zeigen. Wenn also Licht in der Zusammensetzung seiner

Wellenlängen sehr verschieden sein kann, so darf man zeitweise

sogar die Frage stellen:

"Auf welcher

Wellenlänge fotografieren Sie?"

Sehen wir uns die Zeichnung auf der nächsten Seite

an: Denken wir einmal an das gelblich-rötliche Licht elektrischer

Birnen. Gelb ist ein Gemisch aus Grün und Rot. Daher wird Grün

und Rot (das sogarim Überschuß vorhanden ist) bei diesem

Lichte auch entsprechend betont. Insbesondere die Rotwiedergabe steigt.

Seite 199

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

Deshalb ist Film Typ I (S.

37) bei diesem Lichte praktisch tonrichtig. An den Kurven

auf S.

37 sieht man aber auch wie gefährlich dann die Rotwiedergabe

bei Typ III steigt.

|

Gelbliches Licht. Abends,

früh am Morgen und Licht elektrischer Birnen. Gelb= Gemisch aus Rot und Grün. |

|

Die kurzen Wellen, Blau, Violett und Ultraviolett (nicht sichtbar), wiegen vor. Wirkung etwa die eines Blaufilters. Bei Schnee (Blau vorwiegend) Ausgleich durch Gelbfilter. Im Hochgebirge (Ultraviolett vorwiegend) Ausgleich durch UV-Filter (s. S. 211, 212) Bläulisches Licht. In geringem Maße mittags, vor allem aber mittags im Hochgebirge. Ferneer im Winter bei Schnee. |

Ein weiteres Beispiel dafür,

daß, wie schon in Goethes Farbenlehre festgestellt wird, "farben

Taten des Lichts" sind, daß also von der Zusammensetzung

des Lichtes die jeweilige farbigkeit von Pigmenten abhängt: gewisse

Spezial-Lampen (Quecksilberdampf, Höhensonne) geben z.B. der

menschlichen Haut ein leichenhaftes Aussehen. Diesem Licht fehlt die

Gelb-Rot-Komponente, sie kann also auch nicht reflektiert werden.

Alle diese Zusammenhänge sind fotografisch oft von Belang, insbesondere,

wenn es sich um letzte Feinheiten in der Tonwertwiedergabe handelt.

Denn die fotografische Schicht kann selbstverständlich nur die

Farbigkeit registrieren, die jeweils vorhanden ist.

Aus der Lehre vom Lichte und der Farbe gewinnen wir noch weitere Erkenntnisse,

die zeigen, mit welchen großen Zusammenhängen die Fotografie

verkettet ist, - oft darf man auch sagen: in welche Komplikationen

sie verwickelt ist.

Wir haben viel mit dem blauen Himmel, mit blauen Mittagslicht, mit

gelblichem Abendlicht, mit dem bläulichen Luftschleier der Ferne

und überhaupt viel mit der Atmosphäre zu tun, und da wir

über diese Dinge nachzudenken pflegen, stellen wir eine Frage,

die vielleicht ein Kind stellen, einen Erwachsenen aber möglicherweise

verlegen machen könnte.

Seite 200

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

Wie

entsteht das Himmelsblau und das Abendrot?

(Siehe die Zeichnung a. d. nächste Seite.)

Die Farben der Atmosphäre

entstehen durch Beugung.

Der Weg des Lichtes ist unsichtbar und dunkel. Er ist

stets nur an Körpern, die auf diesem Wege liegen, erkennbar.

Ein Spiegel, mit dem wir das Sonnenlicht auf eine Hauswand werfen,

läßt den Weg des Lichtes nicht erkennen. Nur da wo der

Zusammenstoß des Lichtes mit Materie stattfindet, an der Hauswand,

erscheinen uns die Lichtstrahlen als Licht. Blasen wir aber beispielsweise

Zigarettenrauch in den Weg des Lichtes, so wird der Strahl sichtbar,

gleichfalls nur als Reflexion an kleinen Materie-Teilchen. Gäbe

Sonne nur ein heller Ball, alles übrige in der Welt wäre

dunkel, - wir sähen die Sonne lediglich als Scheibe, umgeben

von nächtlichem Dunkel. ""ag""ist es bei

uns, weilringsum Licht gebeugt und gestreut wird.

Dann kann auch das Himmelsblau nur Streulicht sein. Aber warum ist

es blau? Warum wird nur das kurzwellige blaue Licht sichtbar? Weil

nur dieser Anteil des weißen Lichtes Streukörper findet,

an denen er sich brechen kann. Für die kurzwelligen Strahlen,

die wir als Blau empfinden, genügen zur Berechnung, zur Reflexion,

schon die Luftmoleküle. Sie sind grob gegen die unendlich kurze

Welle des blauen lichtes. Am blauesten ist der Himmel in der staubfreiesten

Luft, d. h. wenn nur Blau gebrochen und reflektiert wird. Treten roburstere

Streupartikel auf, z. B. die meist in der Atmosphäre schwebenden

Staupteilchen und Wasserdampf, so werden auch die längeren Wellen

(Gelb, Rot) gebrochen und treten damit als Licht in Erscheinung. Das

Gemisch ergibt dann ein milchiges Blau oder das trübe Grau einer

mit Staubpartikeln und Wasserdampf überladenen Atmosphäre.

Ähnlich verhält sich mit der "blauen Ferne". Zwischen

dem Beschauer und z. B. fernen Bergen befinden sich meilenweite Luftmassen.

Die Luftmoleküle brechen Blau. Je reiner die Luft, um so unvermischter

kommt Blau beim Beschauer an. Trüber wird es, wenn durch Staub-

und Dunstteilchen auch die längeren Wellen Grün, Gelb, Rot

gebrochen werden. Grau wird die Ferne, wenn massive Streukörper

wie Wasserdampf alle Strahlen brechen.

Muß das Licht einen außerordentlich langen Weg durch dunstige

und staubige Atmosphäre zurücklegen, nämlich bei tiefen

Sonnenstande am Abend, so werden durch die groben Staubpartikel vorwiegend

die langwelligen Strahlen gestreut. Sie allein kommen auch bei uns

an, die kurzwelligen blauen haben sich vorher schon durch Streuung

verausgabt, gewissermaßen totgelaufen, Gelb-Rot wiegt vor, -

am Himmel steht das Abendrot.

Seite 201

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

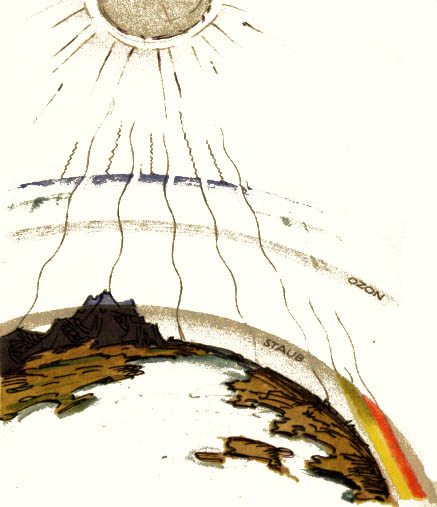

Wie das Himmelblau und das Abendrot entsteht.

(Die Veranschaulichung nimmt keine Rücksicht darauf, daß

die Sonnenstrahlen natürlich zu-

einander parallel auf die Erde fallen.)

Seite 202

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

An der Zeichnung sehen wir:

Oben: hoher Sonnenstand. Kurzwellige Strahlen durch die Moleküle

der Luft gestreut und dadurch sichtbar. Langwellige Strahlen (Gelb,

Rot) nicht sichtbar, da nicht gestreut. Blau am reinsten in staubfreier

Luft (Staubpartikel würden auch Gelb und Rot streuen und sich

mit Blau zu Weiß bzw. weißlichem Blau ergänzen).

Rechts unten: tiefer Sonnenstand. Das Strahlengemisch durchläuft

schräg eine dichte atmosphärische Staubschicht. Der atmosphärische

Staub streut die langwelligen Strahlen (Gelb, Rot), sie werden damit

sichtbar. Blau vorher durch Streuung ganz oder z.T. verausgabt, farbigstes

Abendrot bei tiefstem Sonnenstand (längstem Weg des Lichtes durch

die Staubschicht).

Etwa 50 km über der Erde liegt eine Ozondecke (dreiatomiger Sauerstoff),

die den größten Teil der der Ultraviolett-Strahlung absorbiert.

Die UV-Strahlung wird noch weiter durch die Staubschicht gedämpft.

In der staubfreien Luft hoher Berge tritt das UV-Licht immer noch

genügend in Erscheinung, es muß dann, da es fotografisch

Unschärfen bewirkt, durch UV-Filter herausgefiltert werden (s.S.

156 ""Optik"").

Die fotografisch wichtigsten Erkenntnisse, die sich

aus dem Verhalten des kurzwelligen und des langwelligen Lichtes ergeben,

sind folgende:

1. Panchromatische Schichten "verlängern den

Tag", den fotografischen Tag. Wird nämlich am späten

nachmittag das Licht gelber (wir empfinden es kaum, aber es ist so),

und wird es später sogar rötlich, so werten panchromatische

Schichten dieses Licht weit besser auch als orthochromatische, denen

die hohe Gelb-Rot-Empfindlichkeit fehlt.

2. Daß Gelb und

Rot die dunstige Atmosphäre (auch mitten am Tage) besser durchdringen

als Blau, wir von Belang bei fernaufnahmen, z.B. im Gebirge. Die gelb-rot-empfindliche

panchromatische Schicht reagiert etwas weniger als die ortchromatische

auf das die Ferne verschleiernde blaue Streulicht und verwertet etwas

besser die "durchdringende" Gelbrot-Komponente. Deshalb

"entschleiert" sie die Ferne in gewissem Maße. In

sehr hohem Maße sogar, wenn man ihr ein Rot- oder Orangefilter

vorschaltet. Dann zeigt die gefilterte Aufnahme in der ferne mehr

als das Auge sah. Trotz "weißen" Lichtes ist dann

die Aufnahmen nur mit Hilfe der Gelb-Rot-Strahlen, die dieses weiße

Licht enthielt, zustande gekommen, das die Ferne verschleiernde blaue

Streulicht wurde zum großen Teil herausgefiltert. In noch höherem

Maße wird die Ferne entschleiert, wenn man auf noch "längerer

Welle fotografiert", der infraroten, s.

S.216.

Seite 203

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

Das ist beim Himmelsblau,

beim Abendrot, außerdem aber noch bei Schmetterlingsflügeln,

bei Pfauenfedern, bei Perlmutter u.a.m. der Fall. Wir nehmen damit

Abschied von unserer kleinen und sehr unvollständigen fotografische

Farbenlehre. Aber wir tun es nicht, ohne uns noch kurz mit einer vierten

Möglichkeit der Entstehung von Farbe zu befassen: Farbe kann

auch durch Interferenz-Erscheinungen entstehen, ein fall, der uns

oft leider allzustark betrifft. Schon auf S.

145 sah man das Unheil, das sie anrichten: die Newton-Ringe,

und dort wird auch gesagt, wobei und weshalb sie zu unserem Kummer

vorhanden sind. Sie sind wahre Farben- und Formenwunder aus - nichts.

Noch gibt es - außer Behelfen - kein radikales Mittel gegen

sie. Sie können seuchenartig auftreten und dann auch den tapfersten

Mann aus der Dunkelkammer verjagen. Am nächsten Tag sind sie

dann vielleicht wie weggeblasen. Aber damit sind sie nicht ausgestorben,

sie sind lediglich ein Haus weitergezogen und nehmen sich den nächsten

vor. . . . .Hier sehen wir drei besonders gesunde Exemplare. Schön

sind sie. Aber wir können gern auf sie verzichten.

Die sichersten Maßnahmen gegen das Übel der

Newtonringe sind vorbeugende. Sie sind auf Seite

146 genannt.

Seite 204

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

Abschwächen mit Silberputzpomade*)

Größere Negative kann man dadurch partiell abschwächen,

daß man auf die zu stark gedeckten Stellen des (trockenen) Negativs

etwas Silberputzpomade bringt und die betreffenden Stellen so lange

mit der Pomade schleift, bis sie die genügende Transparenz haben.

Das Schleifen geschiet am besten mit der Fingerkuppe.

Architektur-Aufnahmen

Beste Beleuchtung: seitliche. Frontale Beleuchtung wirkt unplastisch.

Wird die Kamera etwas nach oben gerichtet, so scheinen die Gebäude

auf dem Bilde "umzukippen" (Abb.

Siehe S. 138). Anderseits drücken ausgesprochene "Sichten

von unten" oder von oben die Wucht eines Gebäudes besonders

stark aus. Objektive, die sich am besten für Architektur-Aufnahmen

eignen: Weitwinkel-Objektive. Der weite Blinkwinkel erfaßt nach

allen Seiten mehr als der normale.

Auge

Das menschliche Auge ist eine Kamera im Kleinen. Die Augenlinse entspricht

dem Objektiv, die Netzhaut der lichtempfindlichen Schicht. Die Wölbung

der Augenlinse ist jedoch variabel, d. h. durch stärkere oder

schwächere Wölbung ändert das Auge jeweils seine Brennweite

(Naheinstellung= stärkere Wölbung = kürzere Brennweite.

Ferneinstellung = schwächere Wölbung = längere Brennweite).

Auch die Lichtempfindlichkeit des Auges ist variabel, erstens durch

die Pupille, die etwa einer Blende entspricht, ferner durch die Adaption

des Augennerven. Infolgedessen kann das Auge einen weitaus größeren

Helligkeitsumfang erfassen als beispielsweise die fotografische Schicht.

Fotografische Bilder sind also hinsichtlich ihres Helligkeitsumfangs

stets nur Analogien zur Wirklichkeit (Ausführliches hierüber

S.

126).

Das Öffnungsverhältnis des Auges kann in dunkelen Räumen

1:2 betragen. Der Blindwinkel des Auges ist minimal, seine Kleinheit

wird durch die Änderung der Blickrichtung ausgeglichen. Auch

eine "Gelbscheibe" besitzt das Auge, den sog. "gelben

Fleck", der sich in der empfindlichsten Stelle der Netzhaut befindet.

*) Globus-Putzpomenade, Fr. Schulz jr., chem. Fabrik, Leipzig.

Seite 205

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis![]() weiter

weiter