Dunkelkammer - Sorgen

haben Sie zunächst noch nicht. Es gäbe die Kleinbild - Fotografie

nicht, wenn dazu unbedingt eine Dunkelkammer gehörte. Das war früher

so, als wir, die wir heute Lehrbücher schreiben, alles und jedes

selbst machen mußten. Wir haben freilich eine Menge gelernt dabei.

Wir haben Nächte auf dem Boden, im Keller oder im Badezimmer verbracht.

Das ist jetzt alles soviel einfacher. Auch weil die Fotohändler

jetzt soviel mehr leisten. Wir wollen uns auch ruhig darüber klar

sein: man ist noch lange kein öder Knipser, wenn man einfach nicht

die Zeit hat, sich zum Beispiel mit dem Entwickeln seiner Filme zu befassen.

Vom Kopieren und Vergrößern schon ganz abgesehen. Ewig unverständlich

wird bleiben, warum die Gruppen der ernsten und der todernsten Amateure

einschließlich ihrer Zeitschriften Den, der einfach nicht die

Zeit zu eigener Dunkelkammer - Arbeit hat, so gern als Knipser bezeichnen.

Gewiß, seine Erfolge sind billig und seine Mißerfolge vielleicht

grauenhaft, wenn er nicht einmal von der Aufnahme -Technik etwas versteht,

aber - er liefert uns dann wenigstens den billigen Film, denn ohne seinen

Massenverbrauch könnten wir den nicht bezahlen. Nützlich ist

der Gelegenheits - Amateur auch in dieser Ausführung.

Trozdem einen Vorschlag, - er ist erstens praktisch und er macht zweitens

sehr viel Freude. Wenn man sich nämlich eine Entwicklungsdose kauft

und seine kleine Film - Streifen selbst entwickelt.

Zu wissen braucht man positiv nichts, wenn man zu Hause abends in einem

verdunkelten Zimmer den Film in die Tageslicht - Dose (Abb.

Seite 27) eingelegt und die Dose dann mit ins Wohnzimmer

nimmt und lediglich auf die Uhr sieht, bis für den Entwickler vorgeschriebene

Zeit abgelaufen ist.

Und es macht, wie gesagt, eine Menge Freude. Man ist dann ohne großen

Aufwand schon "richtiger" Amateur.

Sie kaufen sich also Folgendes: eine Tageslicht - Entwicklungsdose (Abb.

S. 27). Ihr Händler wird ihnen die richtige für

ihr Format sagen. Dazu ein Thermometer. Denn die für jeden Entwickler

vorgeschriebenen 18°C muß bei der Dosenentwicklung haargenau

einhalten. Ferner 1 Dutzend Korkklammern und 2 Holzklammern mit Feder.

Zum Fixieren der Negative eine Büchse saures Fixiersalz. Und schließlich

eine grüne Osram-Birne.

Mit diesen Dingen begibt sich nun Folgendes:

Man schraubt die grüne Birne abends in eine Tisch- oder Schreibtischlampe,

verdunkelt das Zimmer, nimmt den Film aus der Kamera und bringt ihn

in die Dose, die mit Entwickler von genau 18°C gefüllt ist.

Das grüne Licht ist sehr schwach, man muß das Auge einige

Minuten daran gewöhnen. Aber dafür schadet es dem panchromatischen

Film nichts. Man schließt die Dose und kann nun mit ihr ins Helle

gehen (zum Beispiel auch ans Tageslicht).

Seite 24

Es gibt sogar sogenannte Tageslicht-Automaten

unter den Entwicklungs-Dosen, bei denen auch das Einlegen des Films

bei Tageslicht erfolgt (s.S.27).

Damit die Entwicklung gleichmäßig vor sich geht, muß

der Entwickler in der Dose auf irgeneine Weise bewegt werden. Ist ein

von außen drehbarer Spulenkern vorhanden, so dreht man ihn in

kleinen Zeitabständen. Oder man schüttelt die ganze Dose in

leicht drehender Bewegung (am besten beide Bewegungen gleichzeitig).

Die Entwicklung dauert je nach der

Vorschrift für den betreffenden Entwickler (s.S.100

unten) ca. 8 - 20 Minuten. Die

Entwicklungszeit ist im übrigen ausschlaggebend für das Gelingen

der Dosen-Entwicklung. Da sie von Fabrikat zu Fabrikat schwankt, geht

man am sichersten, wenn man mit einem Entwickler arbeitet, der die jeweilige

Zeit genau für das jeweiligen Filmfabrikat angibt. Ein solcher

Feinkorn-Entwickler ist zum Beispiel W 665 (Perutz). Man darf von den

W 665 angegebenen Entwicklungszeiten nicht wesentlich abgehen.

In der gleichen Dose, in der der Film

entwickelt wurde, wird er nach Abgießen des Entwicklers fixiert

(das, was fixiert, d. h. festgehalten wird, ist das entwickelte negative

Silberbild), im Mittel eine Viertelstunde, genaue Angaben werden sie

in der Gebrauchsanweisung zur Entwicklungsdose finden. Und schließlich

haben Sie den Film nur noch zu wässern. Dazu füllen Sie ein

Waschbecken fast bis zum Rande mit Wasser. In Abständen von ca.

10 cm befestigen Sie an der einen Längskante des Films Korkklammern

und hängen nun den Film schwimmend ins Wasser. Damit er sich nicht

zusammenrollt, verbinden Sie seine beiden Enden besonders mit einer

Korkklammer. Jetzt können Sie den Film zwei Stunden lang sich selbst

überlassen. Nur die Angriffspunkte der Korkklammern wechseln Sie

alle halbe Stunden. Nach zwei Stunden ist automatisch sämtliches

Fixiernatron aus Ihrem Film zu Boden gerieselt, denn es ist spezifisch

schwerer als Wasser. Der Film ist dann ausgewässert (aber Sie müssen

das Fixiernatron natürlich auf dem Boden lassen, dürfen also

das Wasser nicht unnötig aufrühren). Man kann auch in der

Dose selbst wässern, indem man sie mit einem Gummischlauch an die

Wasserleitung anschließt. Nun hängen Sie Ihren Filmstreifen

zum Trocknen auf, und zwar freischwebend an einer Metallklammer an einem

staubfreien Orte. An das untere Ende des Streifens klemmen Sie dann

eine Holzklammer, damit der Film sich nicht rollt. Nach ein paar Minuten

nehmen Sie ein kleines Stück ganz weiches Rehleder, weichen es

im Wasser auf und drücken es vollkommen aus. Mit dem Rehleder saugen

Sie sehr sorgfältig die Tropfen ab, die sich inzwischen stellenweise

auf der Schicht gesammelt haben. Würden Sie das nicht tun, so bekämen

Sie an diesen Stellen vielleicht Trocknungsränder. Nur die Tropfen

auf der Schichtseite brauchen Sie abzusaugen. Zeigen sich nach dem Trocknen

Tropfenspuren auf der Rückseite des Films, so haucht man diese

Streifen an und reibt sie (auf glatter Unterlage) vorsichtig mit einem

Wattebausch ab.

Seite 25

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

Alles das machen Sie am besten abends, denn nun können

Sie beruhigt zu Bett gehen und am nächsten Morgen ist Ihr Film

trocken. Da inzwischen niemand das Zimmer betreten hat, ist er auch

völlig frei von Stäubchen (denn Stäubchen auf Kleinbild-Negativen

können auf der Vergrößerung zu einigem Format kommen!).

Ehe Sie sich zur Ruhe begeben, tun Sie noch

etwas Lobenswertes: Sie spülen Ihre Entwicklungsdose tadellos aus.

Falls sie mit einem Zelluloidband arbeitet, sog. Correxband, spülen

Sie auch das sehr gut ab und stellen bzw. hängen beides zum Trocknen

auf. Denn die kleinsten Rückstände von Fixiernatron wären

Gift für die Entwicklung Ihres nächsten Films. Die Fixiersalzlösung

heben Sie sich im übrigen in einer großen Flasche auf.

Entwickeln kann also heute ein Kind. Und es wäre merkwürdig,

wenn Sie nicht dieselbe kindliche Freude am Entwickeln hätten,

die wir alten, ernsten und manchmal geradezu todernsten Amateure immer

wieder daran haben.

Falsch machen können Sie nichts.

Höchstens eins. Sie haben noch nicht die geradezu panische Angst,

die die alten Amateure vorm Fixiernatron haben. Das beginnt schon beim

Lösen des Fixiernatrons im Wasser. Dabei darf das Pulver nicht

stieben. Deshalb geht man besser in ein anderes Zimmer, wenn man die

Lösung herstellt. Außerdem darf man nicht Wasser auf Fixiernatron

gießen, denn dann verbäckt es zu einem Klumpen, der sich

schwer löst. Man gibt es mit einem Hornlöffel in kleinen Dosen

in das Wasser und rührt um. Und da die Lösung Kälte entwickelt,

setzt man sie eine halbe Stunde vorm Entwickeln an, damit sie bis dahin

einigermaßen auf Zimmertemperatur kommt.

Sie werden auf Ihren ersten selbstentwickelten Film sehr stolz sein.

Sie haben ihn ganz und gar selbst geschaffen.

Seite 26

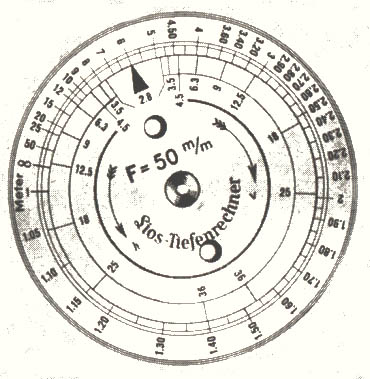

8 kleine, aber wertvolle Helfer

|

|

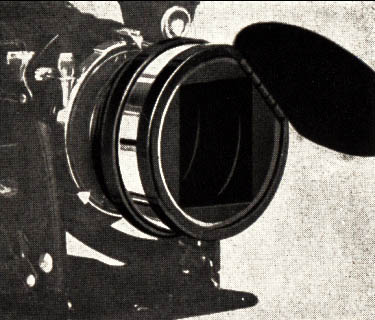

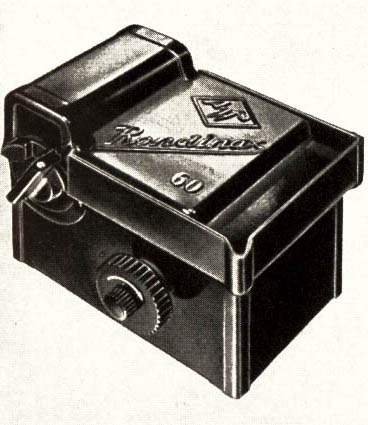

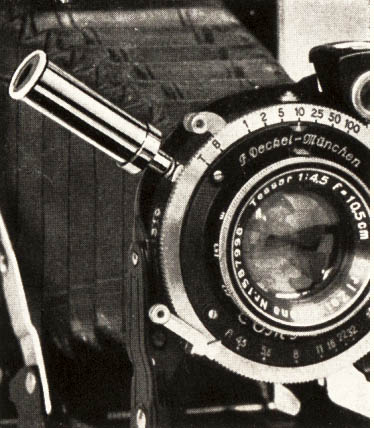

| 1.) Foto-elektricher Belichtungsmesser ("Sixtus", von Gossen). Nicht billig und doch auf lange Sicht billiger: durch vermiedene Fehlaufnahmen. Besser schlichte Kamera und wertvoller Belichtungsmesser als umgekehrt. | 2.) Eine Gegenlichtblende (Wörsching). Zu jeder Kamera gibt es die passende Gegenlichtblende und jede Aufmahme gewinnt durch sie -auch bei schräg seitlichem Sonnenstand - wesentlich an Klarheit. |

|

|

| 3.) Die auf S. 25 besprochene Entwicklungsdose (hier die Agfa Rondinax-Dose für 6/9). Eine Art Mikro-Dunkelkammer. Der Film wird bei vollem Tageslicht eingelegt, entwickelt,fixiert und gewässert. | 4.) Der klein Selbstauslöser "Direkt" (auch für 24/36 mm usw. zu haben). Arbeitet mit einer Glyzerinbremse. Von Selbstaufnahmen abgesehen, kann man mit ihm auch längere Momentzeiten (1!10.1/5 Sek.) sicherer als von Hand auslösen. |

Seite 27

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

Seite 28

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

II.

Licht und Farbe

Film und Filter

Seite 29

Licht und Farbe

Film und Filter

Foto-Grafie heißt Licht-Zeichnung, Licht-Schrift.

Wir müssen wissen, wie das beschaffen ist, was zeichnet und das,

worauf gezeichnet wird.

Was ist das: "Licht"? Was ist Farbe? Große Geheimnisse

sind es, von denen solch eine kleine Kamera umwittert ist. Licht und

Farbe sind Formen der elektromagnetischen

Energie, sagt der Physiker (denken Sie an die Radio-Wellen). Sinnesempfindungen,

Bewußtseins-Inhalte sagt der

Psychologe.

Auch das sind nur Worte für das Unbekannte. Das Wunder bleibt.

Vor allem haben wir die Frage falsch gestellt. Denn wir werden nie wissen,

was Licht wirklich "ist". Das Wunder sitzt an einer andern

Stelle in der "Empfangsanlage", die wir für gewisse elektromagnetische

Wellen in unserem Auge und unserem Gehirn besitzen. Diese Empfangsanlage

zaubert uns aus einer dunklen, von elektrischen Spannungen durchzuckten

Welt eine Welt des Lichts und der Farben vor.(Denn sofern wir logisch

denken: die Empfindung Licht, der Reiz Licht ist ja niemals gleichzusetzen

mit dem sie Auslösenden, dem Unbekannten.)

Und wenn wir fotografieren? Die

Spur zeigt, was hier zeichnete, was hier schrieb. Elektromagnetische

Stromstöße prallen auf die Bromsilber-Moleküle, stoßen

sie aus ihrem Gefüge, machen sie bereit zur völligen Spaltung

(nämlich durch "Entwicklung") in Brom und Silber. Übrig

bleibt das Silber-Bild, das negative Bild.

Was wir vom Lichte und den Farben - als Erscheinungen - mit Sicherheit

wissen, ist: daß sie nichts Einheitliches, sondern etwas sehr

Vielfältiges sind, roh gesagt ein Gemischtes.

Mit der schlichten Bromsilberschicht gehen wir an dieses Komplizierte

heran. Die Bromsilberschicht aber "sieht" Licht (und vor allem

Farben) keineswegs so wie wir.

Uns interessiert demnach: inwiefern sieht sie anders als wir? Und wie

zwingen wir sie, es zu sehen wie wir? Ja, ist es überhaupt möglich,

farbige Wirklichkeit befriedigend in Grautöne zu übertragen

und wo sind die Grenzen bei diesem Experiment?

Wir sind schon viel zu sehr an die graue Welt der Fotografie gewöhnt,

- aber jetzt, in diesem Augenblick nehmen wir einmal nichts mehr unbesehen

hin, wir beginnen überhaupt erst zu fragen, - und stoßen

dabei weit über das hinaus, was uns bisher rätselhaft oder

unabänderlich schien.

Seite 30

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

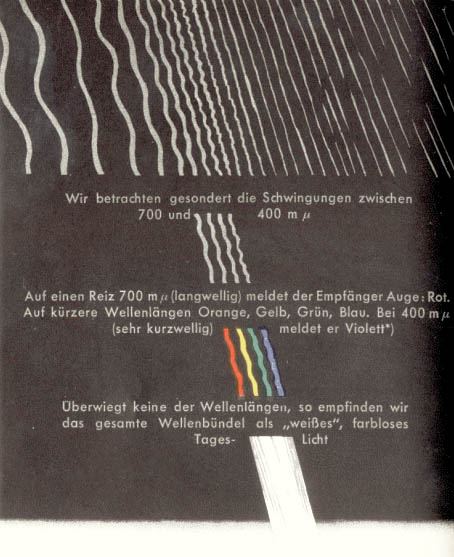

Es gibt kein "Licht"

Licht ist eine Sinnesempfindung, ausgelöst durch elektromagnetische

Schwingungen (Wellen). Wir haben nur für einen sehr kleinen Teil

des gesamten elektromagnetischen Wellenbandes Empfänger (Sinne).

Auf einen kleinen Ausschnitt des Wellenbandes spricht unser Empfänger

Auge an und bewirkt im Gehirn die Empfindung "Licht""

Dieser Teilausschnitt umfaßt die Wellenlängen von 400 bis

700 mµ (Millimikorn, 1 mµ = 1

millionstel mm). Es gibt viel größere Wellenlängen (bis

zu den technischen Wechselströmen von 6000 km Länge) und es

gibt unendlich viel kleinere

(bis zu den kosmischen Höhenstrahlen, deren Länge

unter 1billionstel mm liegt). Im ganzen aber ist unser Empfänger

Auge innerhalb "seines" kleinen Wellenbandes für viele

Wellenlängen empfindlich. Er meldet nicht nur Licht, er meldet

auch die "Stationen" des Lichtes. Über das Licht und

seine "Stationen", die Farben, müssen wir eingehender

sprechen.

E s![]() w i r d

w i r d![]() h e l l !

h e l l !

*) Jenseits 700 m µ ( Rot ) liegt Infrarot , jenseits

400 m µ ( Violett ) liegt Ultraviolett ,beides Strahlen ,die schon

nicht mehr sichtbar sind .

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

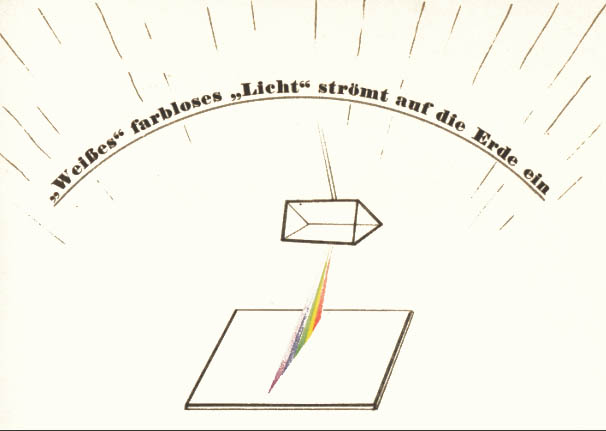

Wir können aber nachweisen,

daß unser Empfänger Auge die gleichzeitig sich meldenden

"Stationen" Rot, Gelb, Grün, Blau selbst zu "weißem"

Licht mischt. Schicken wir nämlich einen "weißen"

Lichtstrahl durch ein Prisma (das die verschiedenen Wellenlängen

verschieden bricht, so erscheint gespenstisch aus dem Fernen des Kosmos:

das Spektrum (lat. Das "Gespenst").

Diese Farben sind Spektralfarben, körperlose Farben.

|

Aber auch die K ö r p e r f a r b e n (Pigmente) beweisen, daß "weißes" Licht aus Farben gemischt ist. Jeder Körper, den wir als farbig empfinden (also auch leuchtende Anilinfarbe) absorbiert, v e r s c h l u c k t den größten Teil ders weißen Mischlichtes und r e f l e k t i e r t den Rest. Dieser Rest ist "seine" Farbe. Ein rotes Kirchendach z. B. verschluckt alle Farben außer Rot, es "ist" rot. Gelbe Blumen "sind" gelb, da sie alle Farben verschlucken außer Gelb, blaue "sind" blau, da sie alle Farben verschlucken außer Blau. Farbe ist also stets durch Licht bedingt, im Dunkeln ist jeder Gegenstand völlig farblos. Ein Gegenstand kann auch stets nur eine Farbe haben, die in dem Licht enthalten ist, das auf ihn fällt (so sind z. B. im einfarbigen Rotlicht der Dunkelkammer alle grünen Gegenstände farblos schwarz, rotes Licht enthält kein Grün.Wer sich genauer über das Wesen der Farbe informieren will, findet auf Seite 191 eine ausführliche fotografische Farbenlehre. |

Seite 33

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

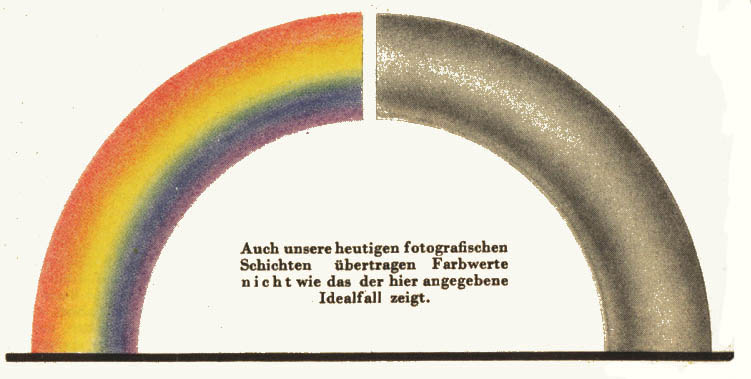

Die Fotografie überträgt

Farbwerte in Grauwerte. Da müssen wir zunächst fragen, ob

sie Fragen in die ihnen entsprechenden Grauwerte übersetzt, ob

sie "tonrichtig" arbeitet.

Im Idealfall würde sie

das in der hier aufgezeichneten Weise tun. Dieser Idealfall ist jedoch

nicht von Haus aus gegeben. Die fotografische Schicht empfindet Farben

in ihren Helligkeitswerten anders als unser Auge. Vor 20 bis 30 Jahren

waren fotografische Schichten in der Hauptsache für Blau und Violett

(das "aktinische" Licht)

empfindlich, sie gaben diese Töne auf dem Bild viel zu hell wieder

(da sie auf dem Negativ zu kräftig geschwärzt sind). Darauf

setzte man ihnen Farbstoffe zu, die das Blau dämpften und die Empfindlichkeit

für Gelb und Grün erhöhten. So

entstand die orthochromatische Schicht. Orthochromatische Schichten

sind jedoch nocht"rotblind", sie geben Rot als Schwarz wieder.

Man fand weitere Farbstoffe, die die Schicht auch für Rot empfindlich

machten. So entstanden die panchromatischen Schichten. Die Art, wie

eine fotografische Schicht auf Farben anspricht, ist also abhängig

von ihrer Behandlung mit Farbstoffen, ihrer "Sensitierung".

An einem einfachen Beispiel, einen Regenbogen, wollen wir zeigen, inwieweit

auch unsere panchromatischen Schichten von der "idealen" Farbwiedergabe

abweichen (wir werden

Später entdecken, daß dies merkwürdigerweise

kein Manko sein muß). Der Amateur von früher kannte nur eine

Schicht, die orthochromatische, der

Amateur von heute erhielt in der

panchromatischen Schicht ein Geschenk, das er in drei Sensitierungs-Typen

kennen muß.

Seite 34

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis

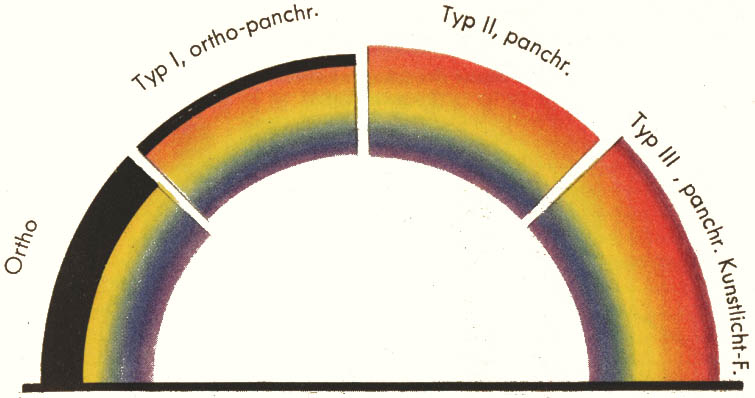

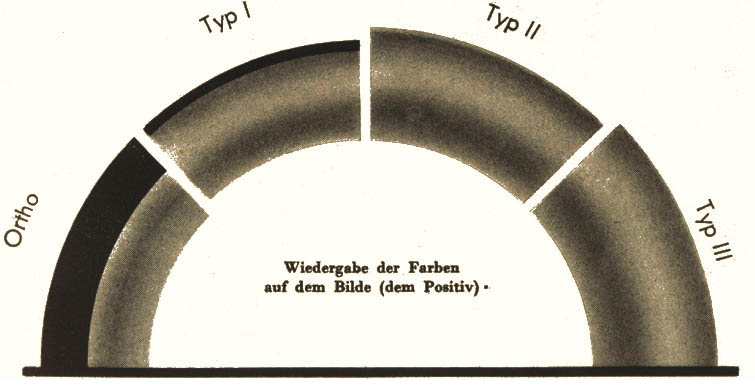

Das Schema zeigt, wie die verschiedenen Sensitierungs-Typen

(bei neutralem Tageslicht ) auf Farben ansprechen und wie diese Farben

(s. unten) fotografisch in Grauwerte übertragen werden. Wir interessieren

uns besonders für die panchromatischen

Typen I bis III.

Ortho, rotblind, relativ hohe Blau-Violett-, mäßige

Grünempfindlichkeit.

Typ I*, meist nicht volle Rotempfindlichkeit

(die jedoch bei dem rötlich-geblichen elektrischen Licht, das wie

ein Orange-Filter wirkt, steigt, s.

S. 200)-

Typ II. (panchromatisch) hat meist eine schwache Überempfindlichekit

für Rot (infolgedessen eine zusätzliche Empfindlichkeit bei

elektrischem Licht, s.

S. 37).

Typ III, ein Spezialfilm für Kunstlicht

(meist hochempfindlich, 19-21/10º DIN), der für Rot und Orange

besonders hoch empfindlich ist und deshalb das gelblich-rötliche

elektrische Licht ganz besonders ausnützt. Dieser Typ (bzw. sein

Extrem) "bleicht" allerdings Rot-Töne (Haut, Lippen usw.

s.

S. 37, 188).

Typ III heute nur noch selten.**

Zusammenfassung: Der

in der Mitte liegende Typ II könnte als Universal-Film für

Tages- und Kunstlicht angesprochen werden. Allen panchromatischen Filmen

ist im übrigen die bessere Blaudämpfung eigen.

Filmfabrikate können in diesem Zusammenhang im einzelnen nicht

genannt werden. Jedoch auch als Amateur kann man durch Probeaufnahmen

(insbesondere Farbtafelaufnahmen s.

S. 36) den Grad der Rotempfindlichkeit eines panchromatischen

Films leicht nachprüfen. Auf S.

50 sind drei für ihren Typ charakteristische Vertreter

genannt.

* Meist als recte- oder ortho-panchromatisch bezeichnet.

** Neuerdings werden auch manche höchstempfindlichen Filme (z.

B. Isopan ISS) wie Typ I sensitiert.

Seite 35

zur

Inhaltsübersicht![]() zum

Stichwortverzeichnis

zum

Stichwortverzeichnis![]() weiter

weiter